搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 生物学”相关记录30434条 . 查询时间(0.544 秒)

中国科学院微生物所东秀珠研究团队系统阐述古细菌转录后调控机制(图)

东秀珠 系统 细菌 基因

2025/4/19

2025年3月11日,中国科学院微生物研究所东秀珠研究团队在 Trends in Microbiology 在线发表了题为 "Post-transcriptional regulation in archaea" 的综述文章,系统梳理了古菌转录后调控的最新研究进展,探讨其在基因表达调控、环境适应及进化关联中的核心作用,为理解三域生命基因调控网络提供了新视角。

中国科学院植物所科研人员培育的牧草新品种通过内蒙古自治区品种审定(图)

植物 蛋白 群体

2025/4/19

2025年4月18日,中国科学院植物研究所张文浩研究组和白文明研究组选育的中科1号黄花苜蓿和中科1号杂花苜蓿通过了内蒙古自治区草品种审定委员会审定。 苜蓿作为全球种植面积最大的优质牧草,具有高产、高蛋白含量、适应性强等特点。我国苜蓿主要种植在内蒙古、新疆、甘肃等干旱半干旱区域,这些地区冬季气候寒冷,土地贫瘠,制约着苜蓿的产量和品质。与生产上广泛种植的紫花苜蓿相比,黄花苜蓿、杂花苜蓿具有...

中国科学院动物研究所赵方庆团队撰写人工智能驱动的环形RNA发现特邀综述(图)

赵方庆 人工智能 基因 分子

2025/4/19

环形RNA是一类具有特殊环状结构的RNA分子,其独特的闭合结构可抵抗核酸外切酶降解,相较于线性RNA更加稳定。2025年来,大量研究表明环形RNA在基因表达调控、生物发育及疾病发生过程中发挥着重要作用,有望成为多种疾病针对和治疗的新型生物标志物与治疗靶点。此外,随着环形RNA合成技术的发展,环形RNA平台也在RNA适配体、基因编辑和RNA疫苗等领域展现广阔的应用前景。然而,环形RNA在细胞内丰度极...

陕西省西安植物园当选优良植物新品种国家创新联盟副理事长单位(图)

植物新品种 创新联盟 副理事长

2025/4/18

中国科学院过程工程所在工程化外泌体治疗视网膜缺血再灌注损伤方面取得新进展(图)

工程 治疗 损伤 神经

2025/4/18

视网膜缺血再灌注(RIRI)损伤是多种视网膜疾病的共同病理机制。2025年4月17日,过程工程所生物药制备与递送全国重点实验室与朝阳医院合作,基于大量眼内液临床样本,设计并创制了工程化神经干细胞外泌体(CataKNexo),在动物模型上通过病灶部位的精准靶向以及抗氧化损伤-神经保护的双效协同,为视网膜缺血再灌注损伤的治疗提供了新思路。相关工作于4月15日发表在Cell Reports Medici...

低遗传多样性物种如何长期续存,一直是保护生物学关注的热点问题。雪豹(Panthera uncia)是青藏高原及周边山脉高原生态系统的濒危旗舰物种,其分布范围涉及亚洲12个国家,是全球栖息地海拔最高的大型猫科动物。目前野生雪豹种群数量估计为4,678–8,745只,其中约50%分布于中国;其野生种群仍面临栖息地破碎化、全球气候变化、人类干扰等持续威胁。然而,关于雪豹的种下分类、濒危历史、近交和遗传负...

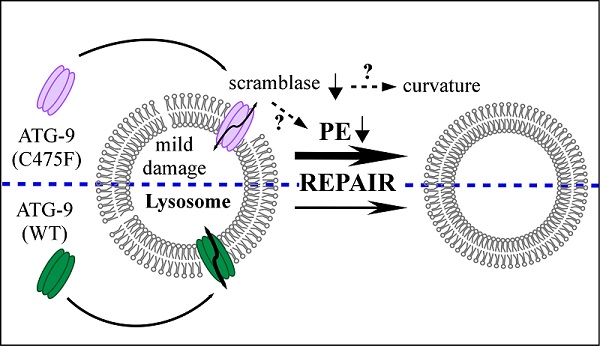

中国科学院研究揭示自噬蛋白ATG-9调控溶酶体的功能(图)

蛋白 活性 损伤

2025/4/17

中国科学院院士、生物物理研究所研究员张宏团队在自噬研究方面取得进展。该研究发现了自噬关键蛋白ATG-9通过调控磷脂翻转酶活性以促进受损溶酶体修复的分子机制。这一发现为溶酶体功能障碍相关疾病的治疗提供了新的研究方向。

山东省科学院生态研究所开放微生物菌种资源库查询端口,促进科技共享与创新(图)

微生物 菌种资源库 查询端口

2025/4/17

中国科学院微生物研究所刘晓团队发表关于真菌抗病毒防御系统的评述文章(图)

刘晓 真菌 病毒 系统

2025/4/19

2025年4月15日, 中国科学院微生物研究所刘晓团队在Cell Host & Microbe发表题为“Emerging antiviral defense systems in fungi”的论文, 评述了真菌抗病毒防御机制的最新研究进展,并剖析了丝状真菌主要抗病毒防御系统的作用机制及内在关联。

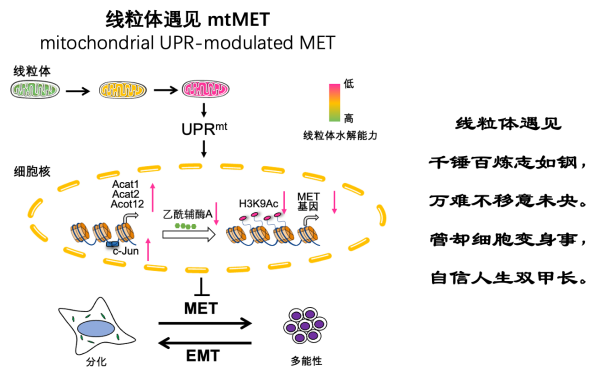

中国科学院线粒体应激调控干细胞命运的“线粒体遇见”新模式被发现(图)

细胞 蛋白 基因

2025/4/17

中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国团队与广州医科大学应仲富团队等发现,线粒体未折叠蛋白反应(UPRmt)在多能干细胞命运中通过c-Jun调控组蛋白乙酰化,进而影响间充质-上皮转化(MET)的新模式(mtMET)。这一模式的缩写MET是“遇见”的过去式,因此科研人员将这一新模式称为“线粒体遇见”。该研究证明了UPRmt通过增强上皮-间充质转化促进肿瘤迁移和侵袭,发现了肿瘤治疗的潜在新靶点,并扩...

中国科学院微生物所郭惠珊研究团队利用MIGS技术建立玉米茎腐病防控体系(图)

郭惠珊 基因 作物 真菌

2025/4/19

2025年4月15日,中国科学院微生物研究所郭惠珊研究团队在aBIOTECH 发表题为“Microbe-induced gene silencing of fungal gene confers efficient resistance against Fusarium graminearum in maize”的研究论文。该团队利用前期建立的微生物诱导的基因沉...

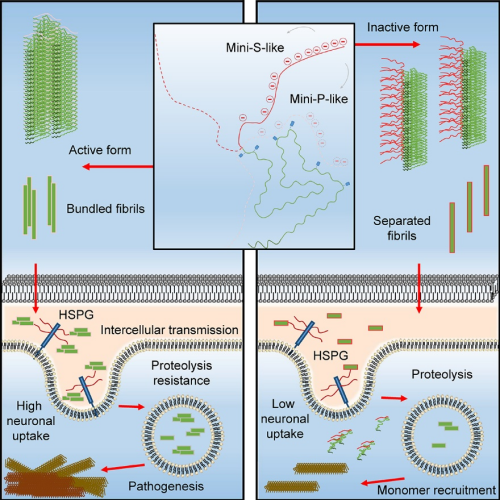

中国科学院调控神经退行性疾病中核突触蛋白病理传播致病性新机理被发现(图)

神经 疾病 蛋白 病理

2025/4/17

中国科学院上海有机化学研究所与中国科学技术大学的研究人员合作,揭示了α‑突触核蛋白病理传播过程中的新关键因素——“柔性衣壳”。这一成果为探讨帕金森病、路易体痴呆等神经退行性疾病的传播机制提供了新视角。

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

中国科学院科研人员精准设计多样化菌落斑图(图)

组织 基因 细胞

2025/4/17

生物斑图是生命体通过自组织形成的时空有序结构。生物斑图展现出生命系统的复杂性,并在生物发育、生态适应和疾病进展等领域发挥关键作用。尽管生物斑图在自然界广泛存在,其形成机制仍是未解之谜。