搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 群落生态学”相关记录183条 . 查询时间(2.038 秒)

中国科学院兰州分院土壤酸化通过解耦土壤微生物破坏陆地生态系统稳定性研究获新进展(图)

土壤 生态系统 群落

2025/4/16

中国科学院西北生态环境资源研究院李玉强研究员团队,沿我国6个典型陆地生态系统建立了总长4300公里的跨纬度样带,设置了207个采样点,采集0-20厘米的表层土壤样品,并基于高通量基因测序技术与机器学习模型,分析了我国陆地生态系统细菌与真核生物群落的β-多样性变化和地理分布特征。

中国科学院海洋所团队搭载“蛟龙”号完成南海两处冷泉喷口综合探测任务(图)

探测 生态系统 生物群落

2025/4/21

2025年4月11日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队在国家深海基地管理中心的大力支持下,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

中国科学院海洋研究所海洋所团队搭载“蛟龙”号完成南海两处冷泉喷口综合探测任务(图)

探测 生态系统 生物群落

2025/4/12

2025年4月3日,中国科学院海洋研究所冷泉研究团队在国家深海基地管理中心的大力支持下,搭载“蛟龙”号载人深潜器深入南海,成功探测到两处大型冷泉喷口,揭示了深海冷泉生态系统生物群落特征及其对渗漏甲烷的生物过滤机制。

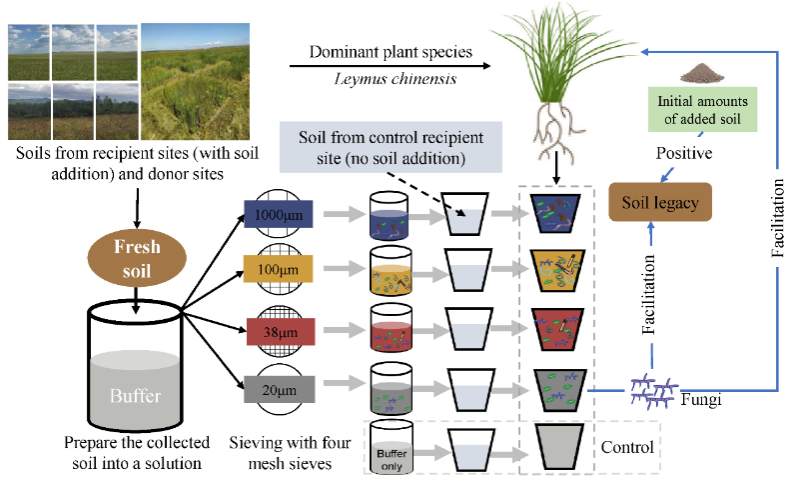

沈阳生态所在揭示土壤接种的遗留效应机制方面取得新进展(图)

土壤 群落

2025/4/21

土壤遗留效应是指土壤在受到外界环境影响后对生态系统产生持续影响的现象。它不仅受到非生物环境的影响,还取决于土壤生物群落组成及其维持的土壤生态过程。然而,土壤遗留效应是由土壤生物还是非生物因素主导,不同土壤生物类群发挥着怎样的作用?这些科学问题还亟待解答。

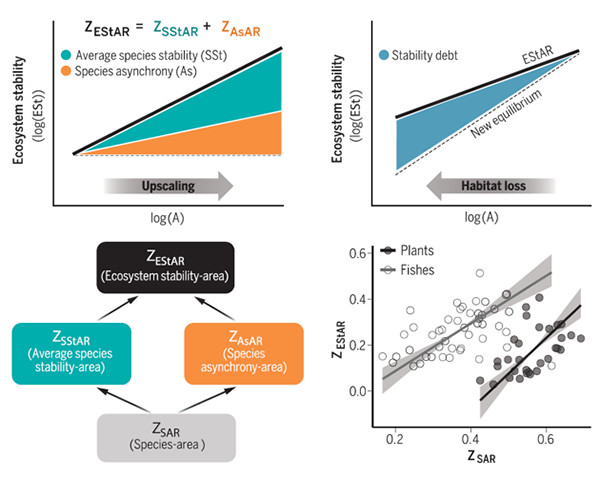

在国家自然科学基金项目(批准号:31988102、32425036)等资助下,北京大学城市与环境学院王少鹏团队在多样性-稳定性研究方面取得了理论进展,阐明了生态系统稳定性的尺度推移规律及其与物种多样性尺度推移之间的关联。研究成果以“统一生物多样性与生态系统稳定性的尺度推移规律(Unifying spatial scaling laws of biodiversity and ecosystem s...

中国科学院植物所杨元合研究组揭示土壤微生物不同类群间互作对氮添加的响应规律(图)

植物 杨元合 土壤 群落

2025/4/19

土壤中不同微生物群落内部以及群落之间彼此联系,互相影响,共同塑造了复杂的网络关系。微生物共现网络通常被用于表征物种间的互作关系。全球变化因子,例如氮富集,可能会显著改变微生物共现网络复杂性,进而影响生态系统功能。然而,以往研究主要关注原核生物(细菌和古菌)、真菌、原生生物等不同微生物群落内部物种间互作程度对氮添加的响应,而对于施氮如何影响微生物群落间的互作关系仍缺乏系统研究。

中国科学院兰州分院西北高原所在冬虫夏草菌内生微生物群落结构和功能研究中取得新突破(图)

群落 结构 界面

2025/4/17

冬虫夏草(Ophiocordyceps sinensis)是由中华被毛孢(Hirsutella sinensis)与蝙蝠蛾幼虫(Thitarodes)形成的共生体,其药用价值与经济价值极高,但因生长环境严苛和过度采挖面临资源危机。前期研究表明,内生微生物在真菌发育中发挥关键作用,但传统扩增子测序技术难以揭示其实际功能。本研究聚焦冬虫夏草外部菌丝皮层这一关键界面,在青藏高原祁连山(海拔4578米)采...

中国科学院东北地理所在干旱和养分富集如何影响灌木在草本湿地中扩张方面取得新进展(图)

气候 种子 群落

2025/4/23

全球气候变化影响下,北方草本湿地中的灌木扩张现象持续加剧,揭示灌木扩张机制可以为预测湿地植被格局对全球变化的响应和反馈提供理论依据。灌木建殖(种子萌发、幼苗存活和生长)是灌木生活史的重要阶段,可能会受到全球变化引起的干旱化和氮富集的协同影响,但是这一假设尚未被证实。

中国科学院东北地理所提出二维本地生物多样性阻抗植物入侵概念框架(图)

植物 群落 生态系统

2025/4/23

明确群落入侵抵抗力的形成机制是外来植物防控的核心科学问题。Charles Elton的生物阻抗假说指出,多样性能够增强群落对外来植物入侵的抵抗力。然而,现有研究主要集中于水平多样性(同一营养级内的多样性),例如本地植物多样性与入侵抵抗力之间的正相关关系,忽略了自然群落中多样性的多维性。自然群落多样性不仅包括水平多样性,还包括垂直多样性(跨营养级多样性),两者均应起到阻抗植物入侵的作用,系统研究垂直...

中国科学院成都生物所在生态系统服务损失评估方面的工作取得新进展(图)

生态系统 评估 群落

2025/4/16

生态恢复的本质和核心是实现区域或生态系统功能的恢复,往往通过生境改造、物种选择、群落结构模式设计和优化以及景观斑块合理组合等途径来实现。灾害与工程建设引发生态退化与退化生态系统形成已成为全球普遍面临的事实,因此补偿性生态恢复已成为当前退化综合治理与生态恢复的重要任务。其中最具挑战性的一个难题就是如何评估受影响区生态系统功能损失并根据损失制定切实可行的生态恢复目标和方案,这不仅是生态恢复实践需要,也...

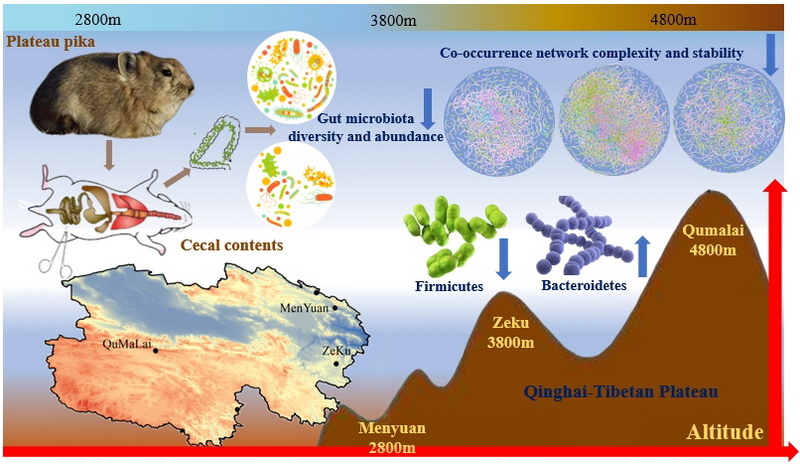

中国科学院兰州分院西北高原所在高原鼠兔肠道菌群研究中取得新进展(图)

代谢 免疫 群落

2025/4/17

青藏高原以其低氧、低温和食物资源匮乏等特点,对动物的生理适应性提出了严峻挑战,其中肠道微生物群在宿主适应过程中扮演着至关重要的角色。肠道菌群不仅在营养吸收、能量代谢和免疫调控方面发挥重要作用,还能够通过调节关键代谢产物的生成,帮助宿主适应极端环境。然而,目前关于高海拔环境如何具体塑造肠道微生物群的动态变化,以及这些微生物如何与宿主相互作用以增强适应能力的机制仍不清楚。尽管已有研究表明海拔升高可能会...

中国科学院南京地质古生物研究所泰国西部早古生代牙形类研究取得系列进展(图)

沉积 分析 群落

2025/3/7

泰国西部与中国云南保山地区在早古生代同属滇缅马地体,位于冈瓦纳大陆周缘的低纬度区域。2019年11月,中国科学院南京地质古生物研究所与泰国玛哈沙拉堪大学签署合作备忘录,开启了双方在地质古生物领域的深度合作。在该备忘录的支持下,南京古生物所早古生代研究团队分别于2020年1月和2023年3月前往泰国,与泰国玛哈沙拉堪大学教授Clive Burrett、副教授Mongkol Udchachon和Hat...

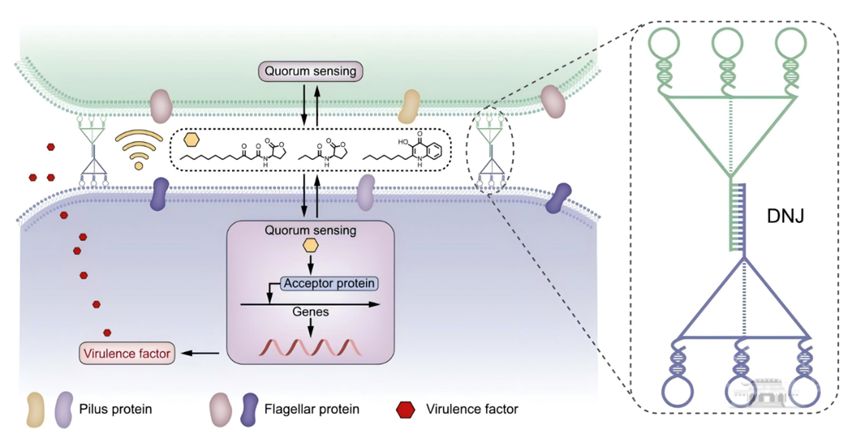

中国科学院上海分院福建物构所微生物相互作用分析取得新进展(图)

分析 土壤 群落

2025/1/11

微生物大多是结构简单的细胞,广泛分布于深海、土壤、空气、动植物等地球的各个角落,是最早的生命形式之一。由黏附素等内源性化学分子介导的细胞种内或种间相互作用是驱动其群落结构和功能的关键。这种相互作用在地球化学循环、生态环境演变、生命健康等领域均扮演了至关重要的角色。因此,精准编码并探索微生物种内或种间相互作用,有助于深入理解微生物群落功能与行为,对揭示微生物相互作用与疾病发生发展之间的关系,指导微生...

中国水产科学研究院南海所在eDNA技术解析多维度鱼类群落多样性研究方面取得突破(图)

解析 群落 评估

2025/1/14

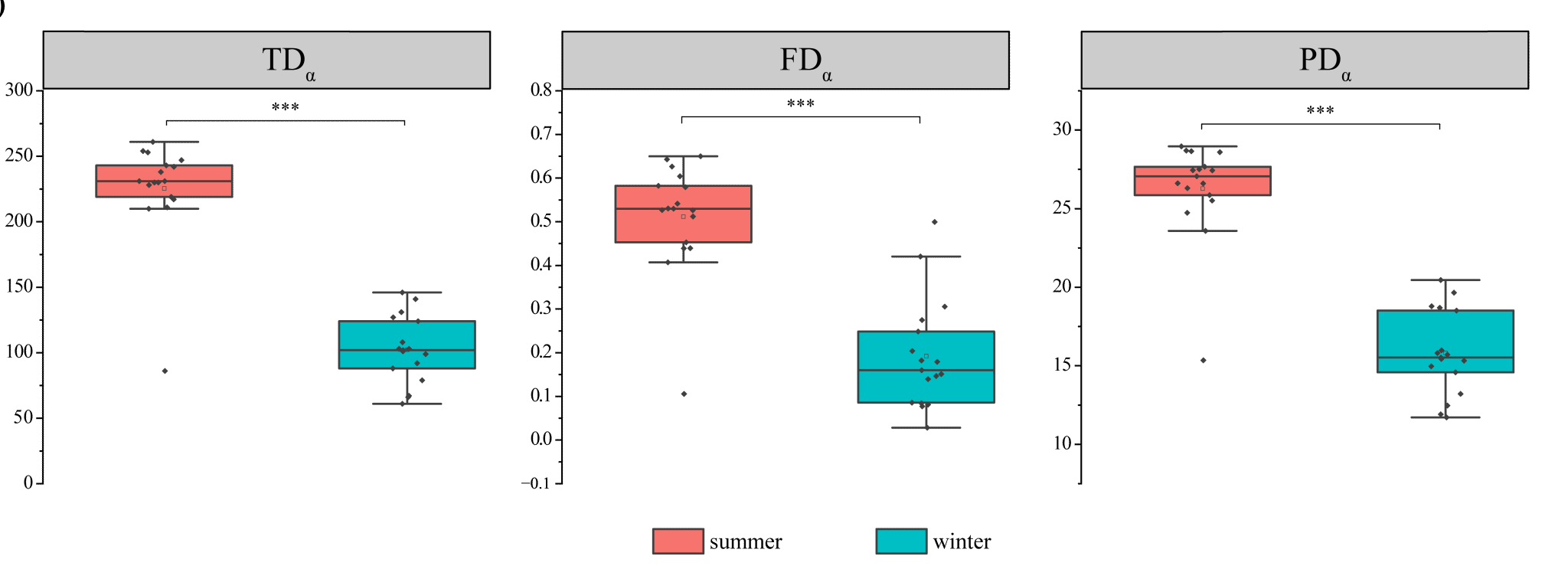

2025年1月6日,中国水产科学研究院南海水产研究所院级南海渔业资源调查与评估创新团队和所级南海珍稀濒危动物保护创新团队在eDNA技术解析多维度鱼类群落多样性研究方面取得突破,评估了eDNA技术揭示多维度鱼类多样性的可行性,强调了eDNA技术克服传统方法在评估系统发育多样性方面局限性的价值。相关研究成果以“Advancing fish diversity monitor in degraded m...

有“水体癌症”之称的蓝藻水华是富营养湖库常见的生态灾害,严重威胁水生态健康和供水安全。全球变暖背景下,在热带和亚热带地区的中营养湖库中,拉氏尖头藻(Raphidiopsis raciborskii)经常形成蓝藻水华(Jin et al., 2023. Water Research, 245: 120639)。拉氏尖头藻可分为无毒和产毒株系;其中,产拟柱胞藻毒素的藻株主要分布在澳大利亚和东南亚。拉氏...